第五届《中枢神经系统疾病脑脊液诊断新技术培训班》暨浦江分子大讲堂第六十二讲成功举办

脑脊液学习班成功举办

2025年6月21日,由复旦大学附属华山医院检验医学科、国家神经疾病医学中心脑脊液检验中心和上海市遗传学会联合举办《中枢神经系统疾病脑脊液诊断新技术培训班》成功落下帷幕。

在为期5天的课程中,来自国内知名的检验医学、肿瘤学、脑科学、神经病学、内分泌学、感染病学、分子遗传学、血液病学、细胞形态学等领域的专家分别进行授课,围绕脑脊液检验在中枢神经系统疾病诊治中应用和精彩案例分享,多角度、多维度介绍中枢神经系统疾病脑脊液领域的最新研究进展和临床应用。

2025.6.17 开幕式

2025年6月17日,学习班开幕式由复旦大学附属华山医院检验医学科主任关明教授主持,复旦大学附属华山医院毛颖院长、著名生物化学与分子生物学家尚永丰院士以及上海市遗传协会理事长徐书华教授分别致辞,他们一致肯定了脑脊液检查在中枢神经系统疾病诊断中的核心价值,强调探索诊断新技术对提升疾病诊疗水平的重要意义,希望学员学有所获,并预祝学习班圆满成功。

2025.6.17 第一天课程

上海交通大学医学院附属仁济医院李敏教授主持第一部分报告。

中国科学院尚永丰院士带来了以“Trends in Cancer Research”为主题的精彩课程。围绕肿瘤发展与靶向治疗、肿瘤异质性与精准医学、免疫治疗与免疫调节以及人工智能与大数据等多个维度,深入剖析了癌症研究领域的前沿趋势。

复旦大学附属华山医院关明教授主持第二部分报告。

复旦大学脑科学转化研究院迟喻丹教授分享了“肿瘤软脑膜转移之旅程”。深入剖析了软脑膜转移瘤进程中,脑膜巨噬细胞突破受损硬脑膜屏障、迁移到脑脊液中的动态过程及其调控机制。

复旦大学附属华山医院蒋浩琴教授主持第三部分报告。

复旦大学附属华山医院检验医学科主任关明教授带来了“脑脊液细胞学AI的研发与应用”的课程,关明教授介绍了华山医院检验科、脑脊液检验中心目前对于脑脊液细胞学AI应用的概况与系列成果,脑脊液细胞学AI技术不仅是诊断工具的革新,更是推动医疗资源均质化的关键抓手。通过“AI识别+免疫组化+临床数据”的多维度整合,为脑膜转移癌等疑难病症的早诊早治开辟了新路径。

复旦大学附属华山医院检验医学科主任关明教授带来了“脑脊液细胞学AI的研发与应用”的课程,关明教授介绍了华山医院检验科、脑脊液检验中心目前对于脑脊液细胞学AI应用的概况与系列成果,脑脊液细胞学AI技术不仅是诊断工具的革新,更是推动医疗资源均质化的关键抓手。通过“AI识别+免疫组化+临床数据”的多维度整合,为脑膜转移癌等疑难病症的早诊早治开辟了新路径。

2025.6.18第二天课程

同济大学附属东方医院宗明教授主持第一部分报告。

首都医科大学宣武医院王亚琦教授分享了“基于APP降解调节的阿兹海默病关键机制研究”。强调了脑脊液检测在阿兹海默病诊断中的重要意义,脑脊液中Aβ、tau 蛋白等生物标志物的变化,为疾病的早期诊断和病情监测提供重要依据。

复旦大学附属华山医院丁玎教授分享了“外周血AD生物标志物在社区老年人群中的应用”。展示外周血AD生物标志物在社区老年人群筛查中的应用成果,为早期干预措施的制定提供了有力支撑,实现疾病的早发现、早治疗,减轻家庭和社会的医疗负担。

上海交通大学医学院附属瑞金医院王学锋教授主持第二部分报告。

复旦大学附属华山医院左传涛教授介绍了“PET分子影像重塑神经退行性疾病诊疗范式”。阐述分子影像能够清晰显示大脑中β淀粉样蛋白和tau蛋白的沉积,可提前数年发现病变,有助于实现疾病的超早期诊断,辅助鉴别帕金森病与其他帕金森综合征。

随后王亚琦、丁玎、左传涛、蒋浩琴四位专家就“如何鉴别AD、PD与额颞叶痴呆的脑脊液差异”的课题进行了深入的讨论。

上海交通大学医学院附属第一人民医院娄加陶教授主持第三部分报告。

复旦大学脑科学转化研究院苏一驰教授分享了“生物发光蛋白开发及脑疾病研究应用”。详细讲解了生物发光蛋白的开发历程与技术原理,在脑疾病研究应用方面,深入介绍了生物发光蛋白如何助力揭示脑疾病发病机制。

上海交通大学医学院附属瑞金医院彭奕冰教授主持第四部分报告。

上海交通大学医学院附属瑞金医院林孝怡教授介绍了“脑脊液IgG寡克隆区带的实验室检测”。详细解释了脑脊液IgG寡克隆区带检测的原理,展示了脑脊液IgG寡克隆区带检测在多发性硬化、神经梅毒、自身免疫性脑炎等疾病诊断中的重要价值。

海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)周琳教授主持第五部分报告。

复旦大学附属华山医院全超教授介绍了“中枢神经系统炎性脱髓鞘疾病的体液诊断”。阐述了抗水通道蛋白4抗体(AQP4-IgG)、抗髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体(MOG-IgG)等特异性抗体,以及这些抗体的检测对视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)、MOG抗体相关疾病诊断的重要意义。

复旦大学附属华山医院蒋浩琴教授分享了“脑脊液游离轻链指数在MS诊疗中的临床应用”,指出多发性硬化作为一种常见的中枢神经系统炎性脱髓鞘疾病,其诊断和病情监测一直是临床难点,而脑脊液游离轻链指数检测为此提供了新的视角和方法。并结合多个临床案例展示了脑脊液游离轻链指数在MS诊疗中的实际应用效果。

2025.6.19 第三天课程

复旦大学附属中山医院冯国栋教授介绍了“NGS在脑炎脑膜炎症候群诊断中的现状和挑战”。展示了NGS技术凭借其高通量、无需预设目标等优势,可对脑脊液等样本中的核酸进行无差别测序,快速鉴定细菌、病毒、真菌、寄生虫等各类病原体,极大提高了病因诊断的效率与准确性。

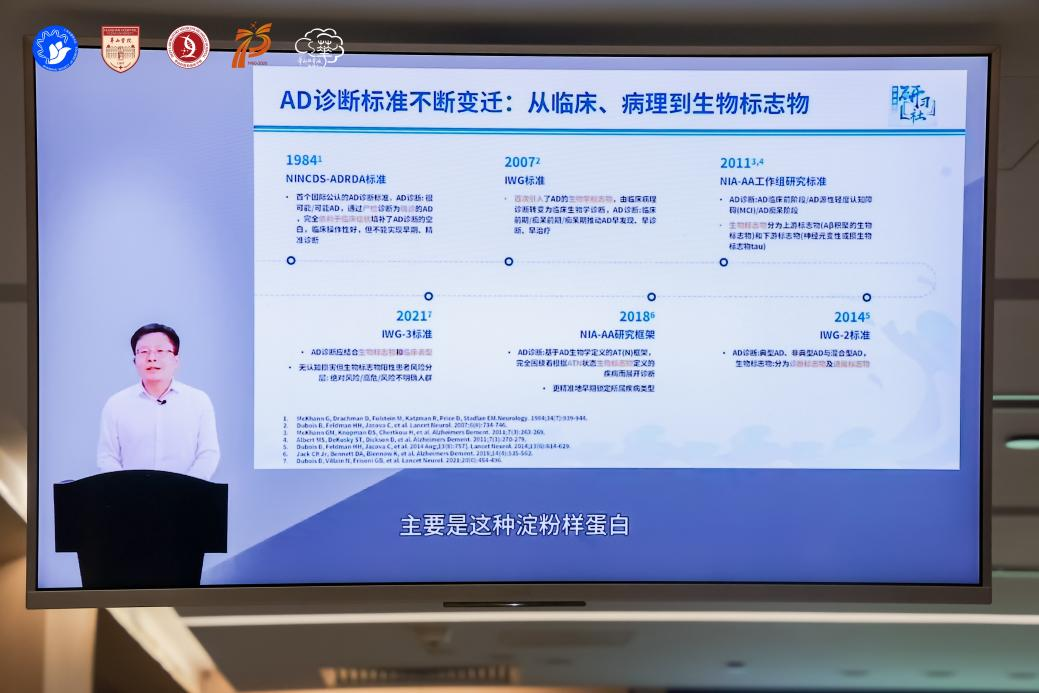

复旦大学附属华山医院郁金泰教授线上分享了“生物标志物在AD诊疗中的应用”。郁金泰教授指出,早期准确识别阿尔茨海默病(AD)患者,对于及时干预、延缓疾病进展至关重要,而生物标志物能够从分子和细胞水平反映疾病的病理生理过程,为 AD的早期诊断、病情监测和疗效评估提供客观依据。

复旦大学附属华山医院艾静文教授主持第二部分报告。

中国科学院免疫和感染研究所陈昌斌教授分享了“中枢神经系统真菌感染”。通过多组学技术与功能实验,系统阐释了中枢神经系统隐球菌感染的免疫病理机制,为破解隐球菌性脑膜炎(cryptococcal meningitis,CM)高致死率难题提供了从基础研究到临床转化的新思路。

复旦大学附属华山医院田月如教授介绍了“多模态分子知识驱动的深度学习网络助力病原体精准鉴定”。阐述了多模态分子知识驱动的深度学习网络整合了基因组学、蛋白质组学、代谢组学等多模态分子数据,结合深度学习强大的特征提取与模式识别能力,能够突破传统方法的瓶颈,为病原体精准鉴定提供全新解决方案。

随后陈昌斌、田月如、艾静文三位专家就“脑脊液宏基因组学(mNGS)报告解读”进行了热烈的讨论。

上海交通大学医学院附属同仁医院盛慧明教授主持第三部分报告。

复旦大学附属华山医院张朝云教授介绍了“激素检测在金垂体诊疗中的价值”。金垂体疾病涵盖垂体瘤、垂体功能减退、垂体性甲亢等多种病症,因其症状复杂多样、临床表现不典型,诊断存在较大难度。而激素检测作为金垂体诊疗的核心手段之一,能够从内分泌角度反映垂体功能状态及病变情况,对疾病的早期诊断、病情评估、治疗方案制定及疗效监测都具有不可替代的价值。

复旦大学附属华山医院于欢教授分享了“研究型睡眠医学中心的建设”。于欢教授在分享中指出,针对生活节奏加快、社会压力增大导致的睡眠障碍发病率攀升问题,华山医院以三大路径建设研究型睡眠医学中心:构建多维度研究体系、革新精准诊疗模式以及推动产学研协同。

上海市临床检验中心王青教授主持第四部分报告。

复旦大学附属华山医院胡尧教授介绍了“泌乳素单体检测在垂体瘤诊疗中的价值”。垂体瘤是常见的颅内肿瘤,其中泌乳素瘤占比颇高。传统的泌乳素检测方法难以区分不同形式的泌乳素,而泌乳素单体检测能够精准识别具有生物活性的单体泌乳素,对于垂体瘤的诊断、治疗方案制定以及疗效评估具有关键价值。

同济大学附属同济医院李冬教授主持第五部分报告。

复旦大学附属华山医院陈波斌教授分享了“原发性中枢神经系统淋巴瘤的诊断与治疗进展”。原发性中枢神经系统淋巴瘤是一种罕见但恶性程度高的非霍奇金淋巴瘤,因其发病部位特殊、临床表现多样,早期诊断困难,误诊率较高。通过对脑脊液进行细胞学检查、流式细胞术分析、基因检测等,能够发现肿瘤细胞的特异性标志物,大大提高了诊断的准确性。

2025.6.20 第四天课程

上海交通大学医学院附属第六人民医院高锋教授主持第一部分报告。

首都医科大学附属北京天坛医院张国军教授介绍了“单分子免疫技术及其在AD相关血液标志物检测中的应用评价”。阿尔茨海默病(AD)早期诊断困难,而单分子免疫技术基于单分子检测原理,通过特殊的纳米级检测载体和高灵敏度的信号检测系统,从而实现对单个生物分子的定量分析,该技术突破了传统免疫分析技术的检测下限。

中国医科大学附属第一医院张子宁教授介绍了“流式免疫细胞精细分型在临床精准诊疗中的应用”。该技术通过标记多种荧光抗体,利用流式细胞仪对单个免疫细胞的多种参数进行快速、定量分析,能够将免疫细胞群体精细划分至不同亚群,从而深入了解免疫系统的功能状态和病理变化,为临床精准诊疗提供更丰富、更准确的信息。

上海中医药大学附属普陀区中心医院康向东教授主持第二部分报告。

海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)唐古生教授分享了“多参数流式辅助诊断中枢系统恶性血液肿瘤”的课题。唐古生教授指出,中枢系统恶性血液肿瘤起病隐匿、临床表现复杂,传统诊断方法存在一定局限性,而多参数流式细胞术凭借其快速、精准、高通量的特点,成为中枢系统恶性血液肿瘤诊断的重要辅助手段。

复旦大学附属华山医院蒋晓飞教授主持第三部分报告。

复旦大学附属华山医院陈锟老师分享了“脑脊液细胞学诊断及案例分享”。通过多个真实案例,生动展现脑脊液细胞学诊断流程与成效。在中枢神经疾病诊断中,当脑活检难以实施时,脑脊液分析是首选方法,但单纯依靠细胞形态诊断易出现误漏诊。联合运用流式细胞学、免疫细胞化学染色及分子检测等技术,可显著提升诊断效率,实现精准诊断,并有效辅助中枢神经系统肿瘤诊疗工作。

复旦大学附属华山医院林勇教授主持第四部分报告。

复旦大学附属华山医院王迪老师介绍了“软脑膜转移瘤的检测技术及进展”。脑膜转移癌是恶性肿瘤发展到晚期的严重并发症,早期诊断困难,脑脊液细胞学是诊断金标准,但敏感性往往不足;对于脑膜转移癌的细胞学诊断,遵循3-10-30原则,可提高细胞学诊断效率;形态学单打独斗的时代过去了,联合免疫+分子标志物检测是未来的方向。

随后唐古生、陈锟、王迪三位专家就“细胞学怀疑肿瘤但标志物阴性时,如何选择后续技术?”的话题进行了深入的讨论。

上海市宝山区中西医结合医院杨振华教授主持第五部分报告。

复旦大学附属华山医院王超医生分享了“急诊遇到的那些脑炎——从常见到少见”。聚焦急诊神经系统急症脑炎。王超医生强调,快速且准确的诊断直接关乎患者预后,并结合多个生动病例,深入剖析脑炎诊断与治疗要点,为学员们带来极具临床价值的经验分享。

上海交通大学医学院附属第九人民医院邹琳教授主持第六部分报告。

复旦大学附属华山医院张翠萍老师介绍了“多组学技术在协同疾病诊疗中的应用价值与策略”。指出多组学技术整合了基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等多个层面的数据,能够从基因、RNA、蛋白质、代谢产物等不同生物分子水平,全面、系统地解析疾病发生发展机制。

上海市临床检验中心居漪教授主持第七部分报告。

国家卫健委临床检验中心周伟燕教授分享了“神经退行性病变标志物的质谱分析:应用进展与标准化挑战”。指出质谱分析技术在神经退行性病变标志物研究中取得了诸多突破,质谱分析可对脑脊液、血液等样本中的蛋白质、多肽、代谢产物等生物标志物进行高灵敏度、高分辨率的检测与分析,并分析当前神经退行性病变标志物质谱检测系统的标准化建立的重要性与面临的挑战。

学术授课部分结束后,当场进行了学员考核,分数排名前十者当场获得赠书——毛颖院长主审、关明教授和赵曜教授主译的《脑脊液检验与临床神经病学》。

2025.6.21参观示教

在学术报告之外,会议还设置了丰富的实践教学与参观环节,让学员能够更直观地了解和掌握脑脊液诊断新技术。6月21日,吴文清老师带领学员们参观实验室,由复旦大学附属华山医院检验科陈锟老师现场演示如何运用AI诊断模型对细胞图像进行分析;王迪老师展示脑脊液细胞学制片的全过程,并演示运用自主研发的离心收集器;董柳老师详细讲解了流式免疫细胞精细分型。现场学习、交流氛围热烈浓厚,课程结束后学员们意犹未尽,久久不肯离去。

本次学习班构建了学术交流、思想碰撞与临床医学、检验医学经验共享的专业平台,旨在汇聚更多专家关注脑脊液检验领域,协力提升中枢神经系统疾病诊治水平。我们期望通过此次学习,有效推动业内同仁投身脑脊液诊断新技术的前沿探索,切实将创新理念与技术成果转化应用于临床实践,为提升我国中枢神经系统疾病整体诊疗水平注入新动力。

请先 登录后发表评论 ~