为什么核酸检测是新冠病毒检测的金标准?

病毒检测,一般包括直接法和间接法:直接法,即病毒特异性抗原检测和病毒核酸检测;间接法,即血清IgM和IgG抗体检测。其中,病毒特异性抗原抗体检测平台常见的有化学发光法、酶联免疫吸附法和胶体金法,病毒核酸检测平台包括qPCR和二代测序。这些检测方法是针对病毒检测的通用平台,但各有利弊,没有一个方法可以完全替代其它方法,需要根据不同的病毒感染的路径和临床特征来决定最优的组合应用场景和顺序。此外,开发一种稳定的、高质量的新型感染性疾病的诊断试剂盒,一般最快需要3-12个月,因此疫情当下,任何一种声称准确度在90%以上的试剂盒,都是无视科学规律和客观事实,会给疫情防控的诊断网络建设带来误导。

影响感染性疾病诊断精准性的因素非常多:

1

病原进入人体的传播路径和潜伏周期:

在不同的病毒感染周期内,高滴度病毒在体内的分布也相应发生变化,导致即使同一个方法,采样方式和其分布时间点不匹配,也会带来诊断偏差。比如在新冠病毒感染初期,病毒在下呼吸道大量繁殖,因此痰液样本滴度最高,随后在上呼吸道中鼻咽拭子样本中被检测到,提示此时病毒具有提示较强的传播力,而在治疗康复过程中又会出现肛拭子比鼻咽拭子检测率高的情况;

2

病毒感染指标的出现顺序和演变:

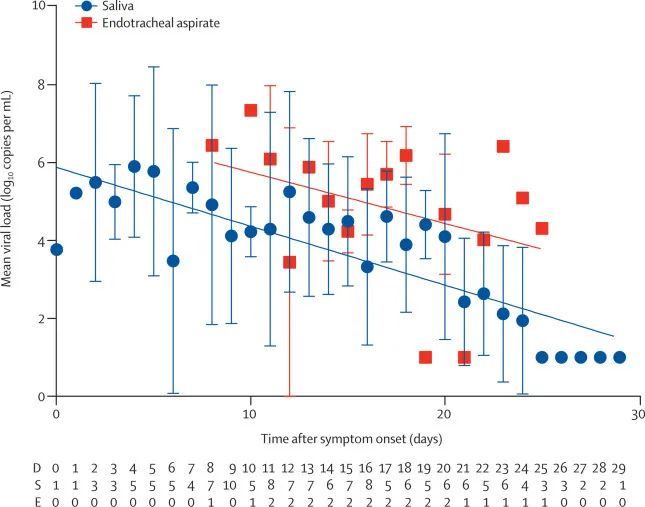

在不同的病毒感染周期内,所检测的各种指标,包括抗原、核酸、抗体等,其出现和峰值分布的时间并不一致,因此也没有一个指标会横跨整个病原感染周期,一直处于高峰状态。因此采样周期和检测方法的组合如果不匹配,则会带来诊断偏差。比如核酸检测,一般在病毒感染初期较高,灵敏度高;而IgM抗体检测在感染早中期开始出现,灵敏度尚可,但滞后于核酸检测的灵敏度窗口期;而IgG抗体则在感染中后期才出现,检测灵敏度高,但特异性相对前二种方法较差,一般用于辅助判断出院。而《柳叶刀》子刊3月23日刊发的一篇论文显示,新冠患者在发病初期病毒载量即出现峰值,这意味着许多新冠患者在处于轻症状态时,可能已无形中成为了巨大的移动“病毒源”。因此新冠病毒在早期窗口期的检测非常重要。

血清学病毒抗体检测可以替代病毒核酸检测么?

从国内新冠病毒检测的经验来看,血清学病毒抗体检测存在几个较为明显的问题:

1)IgM抗体检测对于感染初期的患者,其灵敏度较低,需要连续隔天反复采样;

2)IgG抗体则不适合筛查潜在感染者,而是帮助筛选识别自愈者或者少数无症状者;

3)由于IgM和IgG抗体检测需要依赖高质量的病毒抗原,而目前已经在供应的部分第一代新冠病毒IgM和IgG抗体检测试剂盒由于时间原因,未采用新冠抗原,多采用同属冠状的SARS抗原,因此第一代IgM和IgG抗体其灵敏度仍然存在较大提高空间,特异性也需要评价,针对这些检测试剂盒,建议对其做双盲评价,确认产品性能。

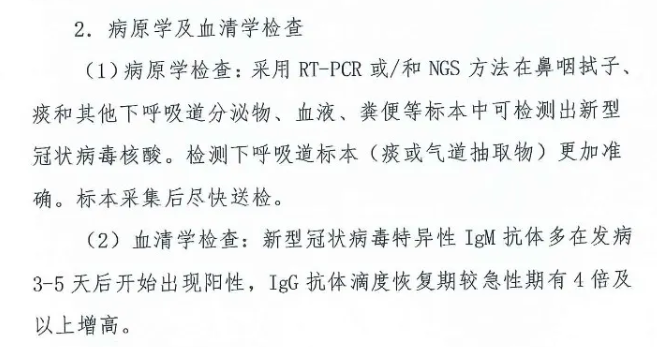

指南推荐

目前,不管是中国新冠诊疗指南,美国FDA,还是世卫组织发布的文件,核酸检测仍然是新冠病毒确诊的金标准,抗体检测可以作为核酸检测的重要补充。 新型冠状病毒肺炎诊疗方案(第七版)

新型冠状病毒肺炎诊疗方案(第七版) FDA 指示抗体检测结果不能被用于确诊是否感染

FDA 指示抗体检测结果不能被用于确诊是否感染

WHO指示新冠肺炎确诊方案应该用核酸检测

请先 登录后发表评论 ~